トリガーポイントとは?

トリガーポイントは、筋肉や筋膜内に形成される、主にたんぱく質でできた組織で、痛みの発信源(知覚過敏状態)となっている部位をさします。

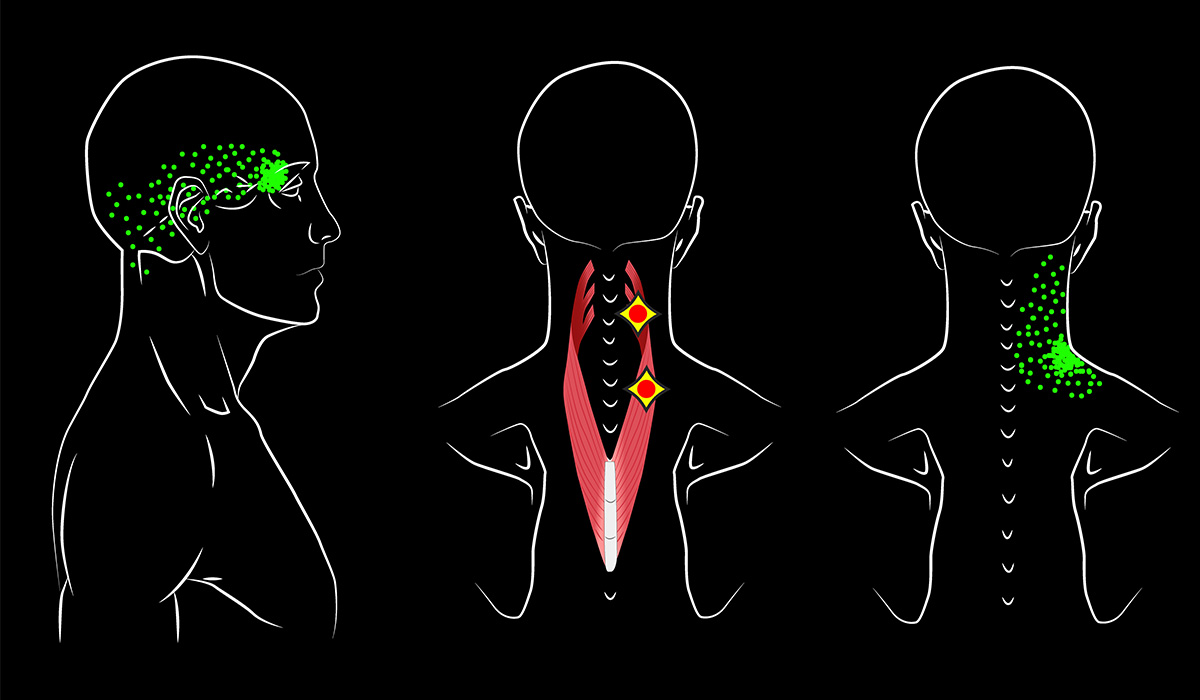

これらの部位を押すと、直接的な痛みを引き起こしたり、痛みが別の部位に放散したりすることがあり、この放散する痛みを「関連痛」と呼びます。

例えば、肩こりから始まる痛みが、首や頭にまで広がり、結果的に頭痛を引き起こすような痛みがトリガーポイントに起因する疼痛になります。このように、トリガーポイントは特定の筋肉の異常な緊張状態に伴い、結果として痛みを広範囲に広げてしまう特徴があるのです。時より、このトリガーポイントの特性が痛みの発信源の特定を複雑にしてしまい疼痛管理の邪魔になることがあります。

トリガーポイントの形成メカニズム

トリガーポイントは、筋肉や筋膜に起こる異常な緊張や血流障害が原因で形成される局所的な硬結の一部分です。この状態は、スポーツによる繰り返しの動作、姿勢の悪さ、長時間の同じ姿勢、または外傷など、さまざまな要因が絡み合って発生します。具体的には、血管の圧迫や筋膜の癒着、固有受容器の過敏状態、そして酸素や栄養の不足が筋肉にダメージを与え、筋肉が硬くなり痛みを引き起こします。以下にその形成メカニズムについて、より詳細に説明していきます。

血流障害と酸欠

筋肉が長時間にわたって緊張状態にあると、筋肉を養う血管が圧迫され、血流が減少します。これにより筋肉に十分な酸素や栄養が供給されなくなり、酸欠状態に陥ります。このような状態が続くと、筋肉は通常の機能を保てなくなり、プロテオグリカンなどの代謝産物が過剰に蓄積されます。これが、筋肉の弾力を失わせる原因となり、筋線維は硬直し筋硬結が形成されます。筋硬結は、トリガーポイントが形成される重要なステップであり、周囲の筋膜にも影響を与えて痛みを生じさせます。

固有受容器と活動電位の異常

筋肉や筋膜内にある固有受容器は、筋筋膜の状態を感知し、脳へ信号を送る役割を果たしています。しかし、酸欠や血流の不足により、固有受容器は過敏な状態となり、筋肉をさらに硬直させる指令を出すことがあります。この結果、筋肉内の電気的な信号である活動電位が異常に高まり、筋肉が持続的に収縮し続けることになります。この異常な活動電位が長期間続くと、筋肉は緊張状態を維持し、トリガーポイントが形成されてしまいます。

筋膜の癒着

筋肉や筋膜が繰り返し使われると、特にその部位に微細な損傷が生じます。

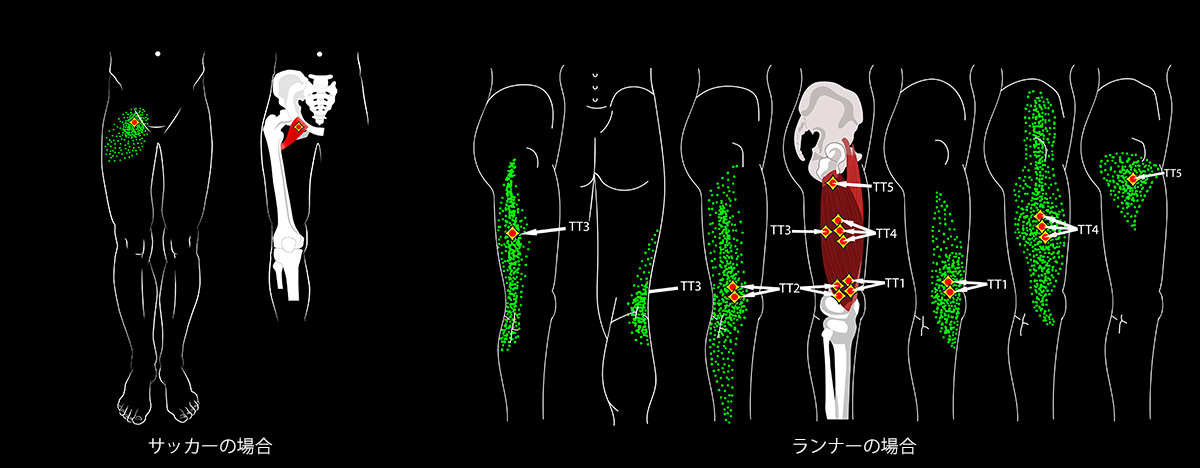

例えば、ランナーやサッカー選手、野球のピッチャーのように同じ筋肉を繰り返し使うスポーツでは、この損傷が進行しやすく、筋膜同士が癒着を起こします。筋膜が癒着すると、筋肉や関節の滑らかな動きが妨げられ、さらなる痛みと硬さが生じます。

こうした癒着は、筋肉の柔軟性低下を促し、筋膜同士の滑走性も益々悪化させる要因となり、慢性的なトリガーポイントの形成を助長する原因になります。また、デスクワークやスマートフォンの長時間使用による不自然な姿勢も、筋膜の癒着を引き起こす大きな要因のひとつになります。

トリガーポイント形成のメカニズム

| 要素 | |

|---|---|

| 血流障害 | 筋肉が長時間の緊張状態にあると血管が圧迫され、血流が減少。これにより酸素不足が発生し、筋肉の代謝に悪影響を与える。 |

| 酸欠 | 酸素不足が続くことで、筋肉は正常な弛緩ができなくなり、硬結が形成される。 |

| 筋膜の癒着 | 外傷や繰り返しの動作によって筋膜が硬化し、柔軟性が失われ、動きが制限される。 |

| 固有受容器の過敏化 | 筋肉の緊張や疲労により、固有受容器が過敏になり、さらに筋肉の硬直を引き起こす。 |

| 活動電位の異常 | 異常な活動電位が起こり、筋肉が過度に収縮し続けることで、筋硬結やトリガーポイントの形成が進行する。 |

トリガーポイント形成に影響を与える要因

トリガーポイントが形成される過程には、さまざまな要因が関与しています。これらの要因は、特定の動作やライフスタイル、外的要因によって引き起こされることが多く、トリガーポイントの発生を促進します。特にスポーツ外傷や反復動作、さらにはデスクワークなど、現代の生活環境における負荷が大きく影響します。

トリガーポイントは、特定の筋肉や筋膜が過剰に負荷を受けることによって生じるため、特定の動作や運動が関与します。例えば、ランナーやサッカー選手は特定の筋群を繰り返し使用するため、筋肉が硬直しやすく、これがトリガーポイントの形成に直結します。また、スポーツ外傷である打撲や捻挫は筋肉や筋膜にダメージを与え、その後の回復過程でトリガーポイントが発生しやすくなります。デスクワークやスマートフォンの長時間使用に伴う姿勢の不良もまた、特定の筋肉を長時間にわたって緊張させ、トリガーポイントの発生を助長します。

以下にトリガーポイント形成に寄与する主な要因をあげてみました。

トリガーポイント形成に影響を与える要因

| 要因 | |

|---|---|

| 反復動作 | 同じ動作を繰り返すスポーツ(ランニング、サッカー、野球など)は、筋肉が疲労しやすく、トリガーポイントが形成されやすい。 |

| スポーツ外傷 | ラグビー、アメリカンフットボール、サッカーに多い打撲や捻挫など、筋肉や筋膜にダメージを与える怪我がトリガーポイントの発生を促進する。 |

| 不良姿勢 | 長時間のデスクワークやスマートフォン使用中の不良姿勢により、筋肉が緊張し続け、血流が悪化することで、トリガーポイントが形成される。 |

| 冷え | 体温の低下により血流が悪化し、筋肉や筋膜の柔軟性が低下するため、トリガーポイントが発生しやすくなる。 |

| 酸欠状態 | 血流障害により筋肉に酸素が十分に供給されず、筋硬結やトリガーポイントが形成される。 |

| 反復的ストレス | 長時間にわたる同じ筋肉の使い過ぎ(デスクワーク、スマホ、運転)が原因で筋肉に負担がかかり、トリガーポイントが発生する。 |

トリガーポイントを鎮静させるには

トリガーポイントを鎮静させ、痛みを和らげるためには、筋筋膜の緊張を緩め、血流を改善することが重要です。効果的な方法の一つが、トリガーポイント鍼療法です。

この療法では、鍼を直接トリガーポイントに刺すことで、①局所的な刺激を与え、筋肉の緊張を緩和します。鍼による刺激は、筋肉が反射的にローカルトゥイッチ(局所単収縮)を起こし、収縮した筋が反射的な弛緩を促します。

鍼を刺しトリガーポイントに当てることによって、②体内の受容器が刺激され、認知覚が生じます。その結果、脳からの反応が痛みを抑制し、鎮痛作用を促進します。これは、鍼による刺激は体の下行性疼痛抑制系を活性化させ、痛みを軽減する効果があるためです。

同時に③鍼の刺激によって血流が改善され、酸素や栄養が筋肉に十分に供給されるため、筋肉の緊張が解消され、トリガーポイントが形成される原因となる血流障害も解消されます。

施術はとても大切ですが、トリガーポイントによる不調を解消するためには、日常的な軽い運動も有効です。適度な運動によって筋肉の伸長収縮、筋膜の滑走が促されることで血流が促進され、筋膜や筋肉の緊張も緩和されます。

一般の方にとっての運動は、トリガーポイントによる痛みの発生するリスクを減らすことができます。また、自律神経のバランスを整えるために、リラクゼーションや深呼吸も日ごろから取り入れましょう。

常に運動を行っているアスリートやスポーツ愛好家にとっては、トリガーポイントが過敏状態にならないよう、運動後のリカバリーが非常に重要ですし、練習強度が強い時期や不調を感じた際はトリガーポイントの専門家による身体のメンテナンスを積極的に行うことが、痛みを予防するための鍵となります。

※当院の院長の小井手智啓は鍼灸師として19年間第一線で活躍しており、日本で代替医療に分類されている国家資格を持っております。また、筋膜ストレッチ(朝日新聞 2016年出版)の監修を歴任するほど、肩こり、腰痛、頭痛をはじめ、多くの現代人が悩む痛みやコリの改善について、その経験と知識を高く評価されております。