現代病の「肩こり」について

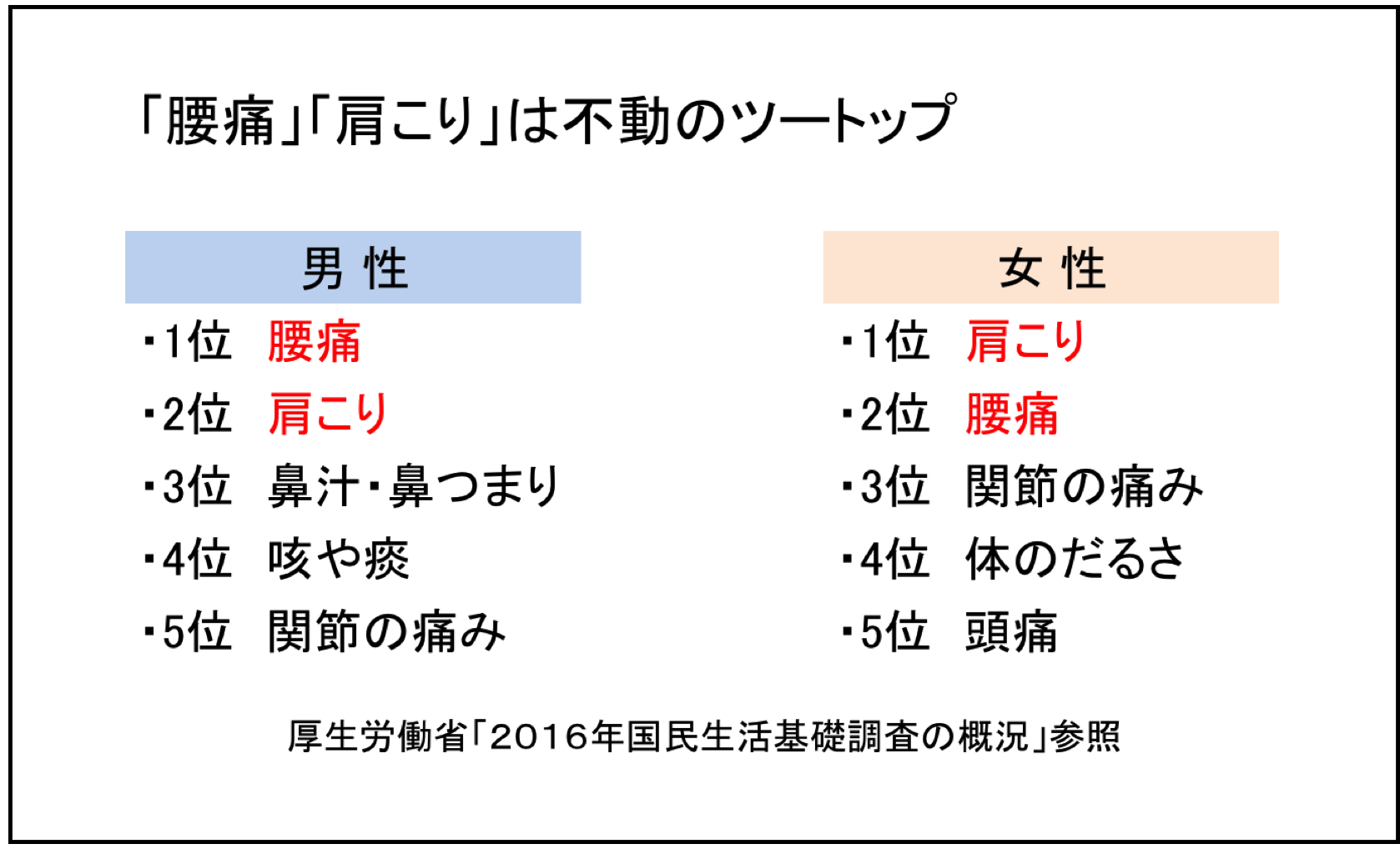

2016年の国民生活基礎調査(2018年発表)によると、肩こり腰痛の自覚症状のある方が男女ともに最多となり、次いで手足の関節が痛む、体のだるさ、頭痛の割合が多く、前回の調査に引き続き不動のツートップは健在のようです。

性別と年齢別にみると、

男性は、20代から腰痛が増え30代、40代と年齢を重ねるごとに右肩上がりで腰痛の割合が増加する傾向にある。20代と比較すると、40代には2倍に増え、60代は、約3倍、80代以上は5倍。こんなにも多くの人が腰痛を感じているという点は注目するべきポイントだと言える。

男性第1位の腰痛で通院している人の割合は、男性全体では4割強と約半数が何かしらの治療を受けていることになる。

肩こりに関しては、30代から増えはじめ、こちらも腰痛同様に年齢に比例して増加する傾向にある。

女性は、

20代〜50代では、肩こりが腰痛よりやや多く、60代になると腰痛の割合の方が増える傾向にあり、年齢とともに手や足の関節に痛みを感じる方も増えています。

ここで、気になる点がひとつ。

女性は、10代〜20代では、頭痛が第2位に、30代〜40代にかけては頭痛が第3位にランクインしていることです。これは、20代〜40代で第1位の肩こりとの因果関係があると考えられます。

通院率を見ると、肩こりの症状を感じている人の約3割しか通院していないこともわかった。腰痛は約半数が通院。

男女ともに肩こりに関しては、

「我慢するもの」「みんな肩こりはある」「深刻に捉えていない」

このように考えていると思われますが、肩こりは適切な施術を行えば症状はかなり軽減します。

Q1 なぜ肩こりになるの?

以下に「どんな時に肩こりを感じますか?」と肩こりのお客様に質問した際の回答を並べてみました。

- 仕事をしている時に肩こりを感じる

- スマホを長時間見ていると肩こりを感じる

- キッチンで食事の準備をしていると肩がこる

- 勉強している時に肩こりを感じる

- 運転していると肩がこる

どの回答も動作は小さく、ほとんど同じ姿勢のまま長時間過ごしている点が共通しています。つまり同一姿勢を続けることが肩こりの原因の大半を占めていると考えられます。

肩こりの感覚を他の部位で体感してみるとよくわかりますのでティッシュペーパーを一枚ご用意いただき、丸くしてしばらくの間握ってみて下さい。その後、握っている手をゆっくり広げるとどんな感覚になりますか?

スムーズに開けなかったり、場合によっては少し痛みを感じたりすることもあるでしょう。

このような感覚が首や肩に起こると肩こりや首肩、肩甲骨の周りに痛みを感じてしまうのです。

この感覚は、「神経伝達によるもの」「筋膜の緊張」「血流障害」などが原因として挙げられますが、当店では、その中でも「筋膜の緊張」に着目しています。筋膜には無数のセンサーが備わっており、緊張状態が続いてセンサーが過敏状態になるとより筋膜の緊張を促し、強い痛みを発することがわかっています。

ひどい肩こりの方は、

「筋膜の緊張→過敏状態→より強い膜の緊張→さらに過敏状態に」と言ったような負のスパイラルにより慢性化してしまっているのが現状です。

Q2 肩こりがひどくなると頭痛がするって聞きますが、なぜですか?

はい。

筋・筋膜の痛みは、脳が的確に把握することができず、広範囲に感じたり少し離れた場所に感じたりするからです。これは、内臓の痛みも同じで、胃が痛いときは背中に痛みを感じたり、心疾患の場合は左肩、肝臓の場合は右肩に痛みやコリを感じたりするのと同じです。

皮膚の内側にあるものは内臓ですので、筋も内臓の1つなのだと理解していただくとわかりやすいです。

筋・筋膜由来の頭痛で代表的な例をご紹介します。

・僧帽筋(いわゆる肩が凝ったと感じる部位)

→後頭部から側頭部にかけての頭痛

・頭半棘筋(首の真後ろにある筋)

→後頭部や前頭部にかけての頭痛

・頭板状筋、胸鎖乳突筋(耳の後ろから首の後ろ、首の前に伸びる筋)

→側頭部、顔面部や目の奥の痛み

鍼、マッサージどちらにおいても、ピーポイントで捕らえる技術があれば多くの場合症状が落ち着いてきます。

どうしたら肩こりにならなくなるか?

①長時間の同一姿勢をしたら休憩を挟む

→筋膜の緊張がピークに達する前に休んで、酸素や栄養を供給させリセットする。

②トレーニングや体操を行い、動作・姿勢のくせをとる。

→肩こり患者さんにみられる癖として「巻き肩」「猫背」「反り腰」「ストレートネック」などが挙げられ、左右差の多い方の場合は、「体を少し捻る」傾向があるようです。正しい動きを取り入れて正しく使うことで予防に繋がります。

③症状が出たら早めにプロの施術を受ける

→筋膜の緊張が強くなると、負のスパイラルに陥るばかりか姿勢が崩れてしまい症状が広範囲に渡るようになってしまいます。

早めに施術を受け、筋膜の癖を取り除くことでストレスのないカラダでの生活がおくれます。

①②③どれも大切です。一緒に頑張って行きましょう!

Q3 マッサージ・鍼の有効性は?

肩こりから来る痛みをとるということに関しては、とても有効的です。当店の場合は、筋膜の「癖」をとり動作性や安定性につながるアプローチをしております。

Q4 どれくらい通えばいいの?

最初は、1週間〜10日、その後2週間、3週間、1ヶ月と開けていければ理想です。しかしながら、筋膜の状態は仕事の環境、スケジュール、食事、睡眠、そのほかにストレスといった要因も関係してきますので、状況によって期間を開けたり、詰めたりといった調整は必要だと考えています。

トレーニングや体操をご自身で行っていただければ、必要な時にメンテナンス程度の施術でも十分です。